秦腔剧社来了群"洋学生"演绎中国式才子佳人

来源:西安新闻网|2016-11-23|

来自包括中国在内世界四十二个国家和地区的124名学生,在西安易俗社共同上了一堂与生旦净丑同台的秦腔课,秦腔的独特魅力,让这些洋学生们回味不已。

“水袖看似像舞蹈,却起着表达情绪的作用;脸谱非常精美,但往往要花费好几个小时去完成;花旦,就像你们这些可爱的姑娘们;武生,则多在舞台展示武打技巧,就像好莱坞大片里的功夫演员……总之,每一个戏曲造型,每一个舞台动作与扮相,都会对应着不同‘任务’,并在秦腔表演中各司其职。”

台上讲课的,是中国戏剧梅花奖得主、易俗社社长惠敏莉。她用诙谐形象的描述,提纲挈领的介绍了中国文化活化石——秦腔的发展起源、风格流派、演员构成、表演形式、代表传承人物以及中国百年老社易俗社的发展变迁等。

作为带队老师,北京大学燕京学堂的郭菲告诉记者,这次带外国学生们来到易俗社,正是希望通过剧场观摩、学习表演、试穿服装、感受化妆等体验环节将作为中国非物质文化遗产的秦腔介绍给这些外国学生们,希望他们更了解多样中国文化。

此次“秦腔课”的重要一个环节,也是最受洋学生们欢迎的秦腔体验时间,。当刚被问及“谁想试一试扮上秦腔行头”,台下密密麻麻举起了手臂,有急性子学生干脆一边举手一边就往台上跑,生怕轮不上自己。

而当纷纷穿上“花旦”“小生”戏服,这些肤色各异,说着不同语言的学生们似乎统统瞬间穿越成了“中国式才子佳人”。来自以色列的女孩rose最惊叹的是秦腔“文化活化石”的历史地位和延续不断的传承,“我的国家没有这么有历史的音乐类型,所以我非常羡慕能天天听到这种音乐的陕西人。”

- 扫描左侧二维码关注“中老年之家”微信公众号(免费)

- 中老年之家www.zlnzj.com以服务广大中老年群体为己任,每天提供海量的养生、娱乐、政策、爱好、潮流等中老年资讯,集文字、视频、图片等诸多形式于一体的大型综合性中老年门户网站。网站拥有同名微信公众号“中老年之家”,并提供手机端浏览网站的功能,让您随时随地掌上获取最新中老年资讯。

相关阅读

- 北京环卫工人走进梅兰芳大剧院 体验京剧魅力2016-12-17

- 粤剧《霸王别姬》:"锣边花"武戏文做会怎么样2016-12-17

- 京剧《四进士》长安大戏院12月23日演出2016-12-16

- 京昆群英会 昆剧《醉心花》再现莎翁经典2016-12-16

视频点播

养生小贴士更多>>

- 中老年人手脚无力或是缺钾,应对方法有

- 家里老人肺不好?日常护理注意7点

- 中老年人长寿有秘诀,慢性子的人不易老

- 蜂蜜这样吃胜过10副大补药,方法要选对

- 每天吃点煮熟的苹果,原来有这么多的好

- 如何辨别枸杞是否人工染色?方法就在这

- 痰多或和这些疾病有关,如何化解老人痰

- 这5种食物护心还能对抗糖尿病,健康就在

娱乐播报更多>>

- 邓超参演《复合大师》 赠贾乃亮“微鲜肉

- 张嘉译亮相《潘金莲》发布会 与冯小刚合

- 赵雅芝获搀扶补妆 对镜头露妩媚甜笑

- 蒋雯丽夫妇卖公司 马思纯或靠股权得1.

- 陈建斌张智霖飙戏 “国民妈妈”凯丽当

- 逆天阵容! 陈道明靳东马伊琍携手《前半

- 张丰毅加盟《如懿传》 与霍建华周迅同剧

- 刘晓庆紧身裤悠闲躺草地 和宠物狗撞睡姿

2016-12-08

2016-12-08

2016-12-16

2016-12-16

2016-11-14

2016-11-14

2016-12-03

2016-12-03

2016-12-16

2016-12-16

2016-12-17

2016-12-17

浙江警方公开销毁一吨毒品

浙江警方公开销毁一吨毒品 北京“红色预警”首日 雾霾压城的窒息

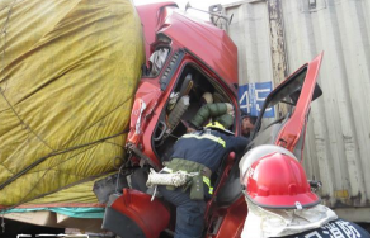

北京“红色预警”首日 雾霾压城的窒息 河南高速“团雾”致20多车连环相撞

河南高速“团雾”致20多车连环相撞 老赖为躲债“贼喊抓贼” 藏身废弃锅炉

老赖为躲债“贼喊抓贼” 藏身废弃锅炉