话剧《二马》:在爱情和玩笑背后,老舍还有不甘

来源:戏剧网|2016-11-19|

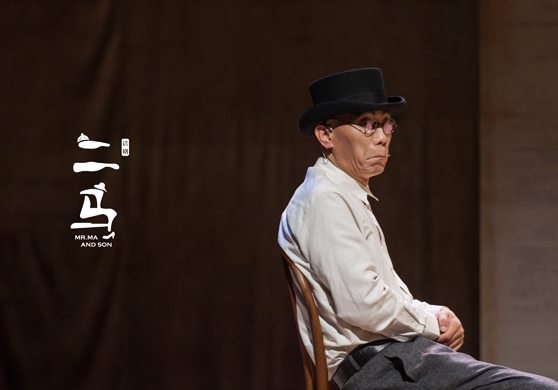

一组移动的英国旧报纸,一串悬于半空的英国女帽,五个男演员穿着风衣、撑着长柄伞走上舞台。话剧《二马》的亮相,是描白一般的英伦风格。

光光的脑门上戴着一顶黑色针织小帽,鼻梁上架一副圆圆的眼镜,在黑管、架子鼓和电钢琴的伴奏下,“老北京”方旭的身上,似乎也有了点英伦味儿。然而他一张口,就把观众逗乐了。

今年是老舍先生逝世50周年。因而时年50岁的方旭把《二马》搬上舞台,似乎有着别样的意义。然而无论从何种角度来看,《二马》都不算老舍的典型作品。他的作品常让人想起前门楼子、胡同里天井旁的柿子树、天空中呼啸的鸽哨。

然而在小说《二马》里,登场的是英国的汽车、商业街上的古玩店、帽子店里的年轻女店员。不似《骆驼祥子》和《月牙儿》,他在《二马》里没有着墨于命运的悲凉,而是用幽默的口吻讲述了中西文化冲撞间的情愫以及华人在伦敦的境遇。

1924年夏, 老舍赴英国任伦敦大学东方学院汉语教师。五年的侨居生活,打开了他的视野,也激发了他的创作热情。《二马》是老舍继《老张的哲学》、《赵子曰》后的第三部小说,也是他回国前在伦敦写的最后一部作品。

在散文《私语》里,张爱玲曾这样写道:“《小说月报》上正登着老舍的《二马》,杂志每月寄到了,我母亲坐在抽水马桶上看,一面笑,一面读出来,我靠在门框上笑。所以到现在我还是喜欢《二马》。”

老舍用充满幽默的笔墨描绘了老马和小马两个标题人物。老马虽然上过洋学堂,还入了洋教,却始终是个不折不扣的“官迷”。大哥客死,老马和儿子小马,前往伦敦接手马家古玩店。“官迷”老马不情不愿地变成了小商人。马家父子与伦敦的房东温都母女产生了生活的冲击和情感的关联。

两个漂洋过海来到异国的中国父子,一对相依为命充满偏见的英国母女,老舍在《二马》里要讲的,不仅是横亘在文化差异与世俗眼光之间的爱情与萌动,更是一代华人在伦敦的际遇,一个旧国度与新世界的碰撞。

创作近一百年后,这部小说被搬上了话剧舞台,似乎又有了另外的意味:百年前的偏见与愚昧尚未消弭,新的矛盾与荒谬已经登场。

《二马》是方旭改编的第四部老舍作品。虽然身兼小说家和剧作家的双重身份,但老舍的小说难改编有目共睹。

一位编剧、剧评人曾经感慨说:“小说和戏剧是两种截然不同的思维模式的产物,是两种差异极大的话语系统,可以相互转换,但并不能无缝衔接。尤其是好的小说家的作品,改编起来难上加难,要么天赋异禀,要么灵光开窍,否则搭进半条命也是枉然。”

在改编过三部老舍作品后,方旭逐渐意识到老舍小说舞台化的困难所在:作为一个文学家,老舍善于塑造人物,但并不善于诉说故事。

- 扫描左侧二维码关注“中老年之家”微信公众号(免费)

- 中老年之家www.zlnzj.com以服务广大中老年群体为己任,每天提供海量的养生、娱乐、政策、爱好、潮流等中老年资讯,集文字、视频、图片等诸多形式于一体的大型综合性中老年门户网站。网站拥有同名微信公众号“中老年之家”,并提供手机端浏览网站的功能,让您随时随地掌上获取最新中老年资讯。

相关阅读

- 北京环卫工人走进梅兰芳大剧院 体验京剧魅力2016-12-17

- 粤剧《霸王别姬》:"锣边花"武戏文做会怎么样2016-12-17

- 京剧《四进士》长安大戏院12月23日演出2016-12-16

- 京昆群英会 昆剧《醉心花》再现莎翁经典2016-12-16

视频点播

养生小贴士更多>>

- 中老年人手脚无力或是缺钾,应对方法有

- 家里老人肺不好?日常护理注意7点

- 中老年人长寿有秘诀,慢性子的人不易老

- 蜂蜜这样吃胜过10副大补药,方法要选对

- 每天吃点煮熟的苹果,原来有这么多的好

- 如何辨别枸杞是否人工染色?方法就在这

- 痰多或和这些疾病有关,如何化解老人痰

- 这5种食物护心还能对抗糖尿病,健康就在

娱乐播报更多>>

- 邓超参演《复合大师》 赠贾乃亮“微鲜肉

- 张嘉译亮相《潘金莲》发布会 与冯小刚合

- 赵雅芝获搀扶补妆 对镜头露妩媚甜笑

- 蒋雯丽夫妇卖公司 马思纯或靠股权得1.

- 陈建斌张智霖飙戏 “国民妈妈”凯丽当

- 逆天阵容! 陈道明靳东马伊琍携手《前半

- 张丰毅加盟《如懿传》 与霍建华周迅同剧

- 刘晓庆紧身裤悠闲躺草地 和宠物狗撞睡姿

2016-12-08

2016-12-08

2016-12-16

2016-12-16

2016-11-14

2016-11-14

2016-12-03

2016-12-03

2016-12-16

2016-12-16

2016-12-17

2016-12-17

浙江警方公开销毁一吨毒品

浙江警方公开销毁一吨毒品 北京“红色预警”首日 雾霾压城的窒息

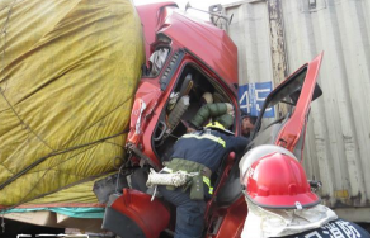

北京“红色预警”首日 雾霾压城的窒息 河南高速“团雾”致20多车连环相撞

河南高速“团雾”致20多车连环相撞 老赖为躲债“贼喊抓贼” 藏身废弃锅炉

老赖为躲债“贼喊抓贼” 藏身废弃锅炉